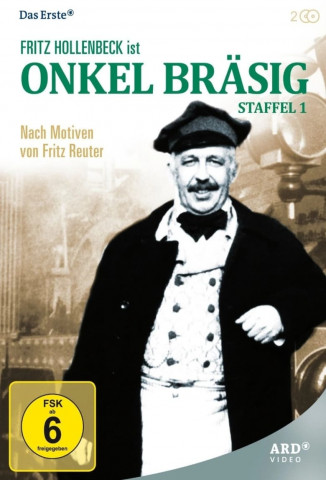

Onkel Bräsig

SERIE • 3 Staffeln •

Drama

• Deutschland • 1978

Onkel Bräsig ist die Hauptfigur aus dem Roman „Ut mine Stromtid“ von Fritz Reuter

Originaltitel

Onkel Bräsig

Produktionsland

Deutschland

Originalsprache

Deutsch

Regie

Volker Vogeler

FSK

6

Untertitel

Deutsch

Besetzung

Fritz Hollenbeck, Claus Jahncke, Olaf Ude, Renate Delfs, Eva Maria Bauer, Uwe Dallmeier, Hela Gruel, Robert Zimmerling, Guschi Klingenhoff, Fritz Wempner

Sprache

Deutsch

Episoden-Guide

1. Staffel 1 (14 Episoden)

Onkel Bräsig ist die Hauptfigur aus dem Roman „Ut mine Stromtid“ von Fritz Reuter. Die Serie erzählt einzelne Szenen und Handlungen aus dem Roman nach. In den einzelnen Episoden geht es um das Landleben in Mecklenburg vor 150 Jahren. Onkel Bräsig wird überzeugend und wirklich toll dargestellt von Fritz Hollenbeck.

01

Die Verlosung

Zacharias Bräsig, Inspektor auf dem mecklenburgischen Gut Warnitz, hat Schwierigkeiten mit seinem Neffen Krischan.

02

Landmann ohne Land

Da Zacharias Bräsig in Mecklenburg für seinen Neffen Krischan keine Lehrstelle in der Landwirtschaft gefunden hat, reist er mit ihm in das benachbarte Pommern. Dort bewirtschaftet sein Freund Hawermann ein Pachtgut. Sie treffen jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein. Hawermanns Frau ist gestorben.

03

Freunde in der Not

Das Pachtgut Rexow wird von Dürten Nüßler und ihrem etwas einsilbigen Mann Jochen bewirtschaftet. Sie kommen mehr schlecht als recht mit den alten Nüßlers klar, weil sie mürrisch und geizig sind. Hierher bringt Bräsig seinen Freund Hawermann und die kleine Luise. Die Alten wehren sich dagegen, dass die beiden bleiben.

04

Erzieherinnen

Die Nüßlers auf Gut Rexow haben zwei kleine Mädchen, Lining und Mining. Inzwischen sind sie so groß geworden, dass sie etwas lernen sollen. Also kommt ein Schulfräulein auf den Hof. Aber so recht will es nicht klappen mit der Erziehung: Die erste Lehrerin ist zu mäkelig, die zweite zu großzügig, die dritte zu streng und die vierte erweist sich gar als Wahrsagerin und ideales Medium für magnetische Experimente. Onkel Bräsig kommt schließlich auf eine nahe liegende Idee: Pastor Behrens hat bisher die kleine Luise unterrichtet, nun wird er auch Lining und Mining das Lesen und Schreiben lehren.

05

Die Wasserkur

Ist der tägliche Kümmel, das fette Essen oder die feuchte Witterung die Ursache? Niemand weiß es so recht, jedenfalls wird Bräsig seit einiger Zeit von einem heimtückischen Leiden heimgesucht. Und weil die Gicht immer schmerzhafter wird, entschließt er sich, zur Kur in eine Wasserheilanstalt zu reisen.

06

Pümpelhagen

Bräsig ist seit einiger Zeit Pensionär, während sein Freund Karl Hawermann noch als Inspektor das große Gut Pümpelhagen bewirtschaftet. Er kann dies relativ selbstständig tun, denn der Gutsherr, der alte Kammerrat von Rambow, lebt in Rostock. Nur im Sommer kommt er mit seiner Familie für einige Wochen aufs Land.

07

Pomuchelskopp

Zamel Pomuchelskopp, der seinerzeit Karl Hawermann in den Ruin getrieben hatte, ist von Pommern nach Mecklenburg gekommen, wo er das Rittergut Gürlitz gekauft hat. Hier hofft er nun auf Einfluss und Aufstieg in die besseren Kreise.

08

Fritz Triddelfitz

Karl Hawermann erwartet seinen Schüler, den er in der Landwirtschaft ausbilden soll. Es ist Fritz Triddelfitz, ein Neffe der Frau Pastorin. Triddelfitz, der viel Halbwissen aus Büchern mitbringt und auch sein Gefühlsleben an dem der Romanhelden orientiert, hält sich immer für etwas besser als die anderen. Er freundet sich mit der Magd Marie Möllers an. Mit den Hofjungen kommt er allerdings nicht klar. Sie tragen ihn eines Nachts auf den Acker von Pomuchelskopp, wo er als vermeintlicher Kartoffeldieb eine tüchtige Tracht Prügel bezieht

09

Liebesbriefe

Karl Hawermanns Tochter Luise wohnt im Pastorenhaus und ist inzwischen in ein Alter gekommen, wo aus dem Kind ein junges Mädchen wird. Und ausgerechnet die beiden Lehrlinge Hawermanns, Triddelfitz und der junge Franz von Rambow, schauen sich öfter nach ihr um als nach anderen. Sie waren einmal Schulkameraden, nun sind sie Rivalen geworden. Nach dem Vorbild seiner Romanhelden schreibt Triddelfitz glühende Liebesbriefe an Luise, was dazu führt, dass die besorgte Pastorin sich selbst zu einem Stelldichein mit ihm begibt.

10

Ein doppeltes Rangewuh

Auch die beiden Nüßler-Töchter Lining und Mining sind inzwischen herangewachsen. So trifft es sich gut, dass Dürten zwei Neffen bei sich aufgenommen hat, die sich in der Ruhe des kleinen mecklenburgischen Pachtgutes Rexow auf ihre Prüfung für das Pastorenamt vorbereiten wollen. Dies sind Gottlieb, der ein strenger Pietist ist, und Rudolf, der eher weltlichen Dingen zugetan ist.

11

Herzlich willkommen

Der alte Kammerrat von Rambow, dem Karl Hawermann mehr als ein Jahrzehnt lang treu gedient hat, ist gestorben. Sein Sohn Axel hat den Dienst beim Militär quittiert, hat geheiratet und will nun Gut Pümpelhagen übernehmen. Man bereitet dem jungen Paar einen feierlichen Empfang. Doch schon bald stellt sich heraus, wie unterschiedlich die Temperamente von Axel und Hawermann sind.

12

Ein neuer Herr auf Pümpelhagen

Axel von Rambow ist mit wenig praktischer Erfahrung, aber mit vielen Ideen nach Pümpelhagen gekommen. Eine davon ist, dass er die Landwirtschaft mechanisieren will. Er lässt eine Mähmaschine bauen. Dies kostet viel Geld, das er sich leihen muss, und er setzt Leute dafür ein, die Hawermann eigentlich für die Arbeit auf den Feldern braucht. Die feierliche Premiere misslingt, die Mähmaschine funktioniert nicht. Aber Axel von Rambow denkt nicht daran, aufzugeben.

13

Die Reise zum Landtag

Zamel Pomuchelskopp ist unter anderem deswegen von Pommern nach Mecklenburg gekommen, weil er gern adelig werden möchte. Axel von Rambow soll ihm auf dem Landtag, wo sich regelmäßig Rittergutsbesitzer und Bürgermeister treffen, Zugang zu besseren Kreisen verschaffen. Auch Bräsig reist in die Landtagsstadt, aber mit einem anderen Motiv: Der alte Pastor Behrens ist gestorben, Pomuchelskopp soll für die Pastorin ein Witwenhaus bauen. Diesen Wunsch schlägt Pomuchelskopp Bräsig ab. Und anschließend blamiert er sich, weil er sich als "Fasan" des Großherzogs bezeichnet.

14

Die Kündigung

Karl Hawermann hat nie ein gutes Verhältnis zu seinem neuen Herrn, dem jungen Axel von Rambow, finden können. Immer wieder hat es Streit gegeben. Und der eskaliert nun, als Hawermann den Tagelöhner Regel mit 2.000 Talern als Geldboten nach Rostock schickt. Regel wird überfallen, das Geld geraubt. Axel macht seinem Inspektor schwere Vorwürfe, worauf er kündigt.

2. Staffel 2 (14 Episoden)

Onkel Bräsig ist die Hauptfigur aus dem Roman „Ut mine Stromtid“ von Fritz Reuter. Die Serie erzählt einzelne Szenen und Handlungen aus dem Roman nach. In den einzelnen Episoden geht es um das Landleben in Mecklenburg vor 150 Jahren. Onkel Bräsig wird überzeugend und wirklich toll dargestellt von Fritz Hollenbeck.

01

Ein neuer Anfang

Karl Hawermann, der jahrelang als Inspektor das Gut Pümpelhagen bewirtschaftet hat, muss nach einem Streit mit Axel von Rambow gehen. Zu Unrecht werden ihm Beteiligung an dem Raub von 2.000 Talern und dem Mordversuch am Gutsherrn vorgeworfen. Hawermann findet Unterkunft bei der Pastorenwitwe Behrens, in deren Haus seine Tochter Luise aufgewachsen ist.

02

Die Pastorenwahl

Seit dem Tod von Pastor Behrens ist die Pfarrstelle von Gürlitz verwaist. Nach dem Abschluß seines Theologiestudiums kandidiert Gottlieb Baldrian dafür. Er ist mit Lining Nüßler verlobt. Deren Mutter Nürten möchte das junge Paar gerne in der Nähe von Gürlitz behalten. Bräsig und seine Freunde sammeln Stimmen für Gottlieb.

03

Die Heilquelle

In Rahnstädt taucht ein Mann von respektablem Äußeren auf, der sich als Wasserwissenschaftler ausgibt. Der windige "Professor" Bachofen reden seinen gutgläubigen Zuhörern ein, daß sich auf ihrer Gemeindewiese eine Heilquelle befindet. Notar Slusuhr und Kaufmann Kurz fallen auf den Gauner herein.

04

Die Suppenanstalt

Die letzte Ernte war sehr schlecht. Darum müssen viele arme Leute in Mecklenburg hungern. An sie gibt die Pastorenwitwe Behrens, in deren Haus Bräsig und Hawermann wohnen, kostenlos Suppe ab. Bald wird ihre kleine Küche aber zu eng für das wohltätige Unternehmen. Also muß Bräsig einen neuen Weg suchen.

05

Die Komödianten

In Rahnstädt soll eine Theateraufführung für Wohltätigkeitszwecke veranstaltet werden. Die Laien um Rektor Baldrian können sich jedoch nicht auf ein Stück einigen. Darum schlägt Zacharias Bräsig vor, Berufsschauspieler zu verpflichten.

06

Der Reformverein

Man schreibt das 1848. Die Kunde von den Unruhen und revolutionären Ereignissen überall in Europa dringt schließlich auch in das mecklemburgische Ranstädt. Im Gasthof "Grammelin" findet sich ein Leseverein zusammen, der die neuesten Zeitungsmeldungen diskutiert.

07

Die Gänserede

Bis in die Abgeschiedenheit des kleinen Pachtgutes Rexow spricht sich herum, daß in deutschen Landen politische Unruhe herrscht. Der wortkarge Jochen Nüßler macht sich Sorgen. Er hat vor kurzem seinen Tagelöhnern das Weiderecht für ihre Gänse abgekauft. Nun fürchtet er, sie könnten deswegen aufsässig werden.

08

Der Pferdeknecht

Jehann Däsel arbeitet als Pferdeknecht auf dem Gut Pümpelhagen. Er hat bereits ein fünfjähriges Kind mit der Magd Fik Degel. Aber die beiden können nicht heiraten, weil Axel von Rambow ihnen starrköpfig die erforderliche Erlaubnis und eine Wohnung verweigert.

09

Der Kriminalaskzesser

Karl Hawermann leidet seit langem schwer unter dem Verdacht, er habe beim Raub von zweitausend Talern seines damaligen Herrn Axel von Rambow die Hand im Spiel gehabt. Deswegen hatte er Gut Pümpelhagen verlassen müssen. Nun wird auf einem Feld jenes schwarze Wachstuch gefunden, in dem das verschwundene Geld verpackt war.

10

Minings Hochzeit

Hawermanns Unschuld ist erwiesen. Da Jochen und Dürten Nüßler sich aufs Altenteil zurückziehen, steht dem Glück zweier junger Frauen eigentlich nichts mehr im Wege. Mining kann Rudolf Kurz heiraten und mit ihm das Pachtgut Rexow bewirtschaften. Luise Hawermann könnte Franz von Rambows Frau werden.

11

Die Verbrüderung

Die revolutionären Unruhen des Jahres 1848 lösen auch in Rahnstädt ein Echo aus. Im Reformverein entsteht die Idee, einen Ball zu veranstalten, auf dem sich alle Stände verbrüdern sollen. Bräsig bekommt allerdings schon bei den Vorbereitungen Streit mit Zamel Pomuchelskopp, der sich mit einem Trick zum Präsidenten des Festkomitees macht.

12

Die Reise mit der Eisenbahn

Vom alten Händler Moses läßt Zacharias Bräsig sich überreden, mit nach Prenzlau zu fahren. Dort wollen die beiden einen Posten Wolle begutachten. Da sie den richtigen Zeitpunkt für den Handel verpassen, müssen sie mit einem neuartigen Verkehrsmittel reisen - der Eisenbahn.

13

Das Gewitter

Gutsherr Axel von Rambow hat schlecht gewirtschaftet. Seine Schulden sind inzwischen so hoch geworden, daß sich Pomuchelskopp kurz vorm Ziel seiner Wünsche sieht: Axel wird Pümpelhagen verkaufen müssen. Als er sich in höchster Bedrängnis aufmacht, Geld zur Rettung aufzutreiben, erfährt seine Frau Frida das wahre Ausmaß der Notlage.

14

Die Rettung

Ohne Erfolg kehrt Axel von Rambow von seiner Reise durch Mecklenburg zurück. Bei seinen adligen Stammesgenossen hat er kein Geld auftreiben können. Nun sieht er nur noch einen Ausweg. Er will sich erschießen. Ohne mit seiner Frau zu sprechen, die ja die notwendige Summe schon beschafft hat, geht er zum Laubansee.

3. Staffel 3 (14 Episoden)

Onkel Bräsig ist die Hauptfigur aus dem Roman „Ut mine Stromtid“ von Fritz Reuter. Die Serie erzählt einzelne Szenen und Handlungen aus dem Roman nach. In den einzelnen Episoden geht es um das Landleben in Mecklenburg vor 150 Jahren. Onkel Bräsig wird überzeugend und wirklich toll dargestellt von Fritz Hollenbeck.

01

Läufer Halsband

Es ist die Zeit, da in Mecklenburg ein Großherzog herrscht, der allgemein 'Dorchläuchting' genannt wird. - Einer der Untertanen Dorchläuchtings ist der Läufer Halsband - ein junger Mann, der Botengänge besorgt, vor allem aber bei Ausfahrten vor der großherzoglichen Kutsche herläuft.

02

Der gestohlene Kutschbock

Schwägerin Luise in Parchim zu Besuch ist und erfährt, daß der Kutschbock von Luises neuer Kutsche gerade gestohlen worden ist, hat er wieder einen - wie er meint - glänzenden Einfall: Er kauft günstig einen neuen Kutschbock, packt ihn in eine Kiste, deklariert ihn außen als Giraffenkopf und läßt die Kiste wie aus Versehen im Haus der Schwägerin zurück.

03

Ein Bauer aus Mecklenburg

Der Sohn des Bauern Dämelklas ist bei den Soldaten. Da die Ernte vor der Tür steht, möchte er vorzeitig entlassen werden. Aber sein Gesuch wird abgelehnt. Vater Dämelklas beauftrag derweil in der Garnisonsstadt einen windigen Advokaten, einen Bittbrief ans Militär zu schreiben. Das Gesuch gerät ziemlich frech, und über die drei Taler, die als Bestechungssumme beiliegen, ist der Oberst empört.

04

Heimatlos

Der mecklenburgische Tagelöhner Krischan Schult ist vor zehn Jahren nach Pommern gekommen. Er hat dort Arbeit gefunden und geheiratet. Nun wird im gekündigt. Er wird mit Frau und Kindern nach Mecklenburg zurückgeschickt.

05

Die schwarze Büx

Eine weitere Geschichte aus der Zeit von 'Dorchläuchting': Dürten Holz schwärmt heimlich für den Konrektor Äpinus, dem sie schon lange den Haushalt führt. Da sein Gehalt recht gering ist, kann er ihr zum Geburtstag nur seine alte schwarze Cordhose schenken, aus der sie sich etwas schneidern soll. Dürten freut sich darüber. Obwohl sie sich wenig Hoffnung macht, einmal Frau Konrektor zu werden, beobachtet sie doch eifersüchtig die Aktivitäten einer anderen Frau, der wohlhabenden Witwe Dorothea Soltmann.

06

Die Bestechung

Diese Geschichte spielt in der 'Festungszeit', jenen Jahren vor 1848, als viele junge Leute wegen freiheitlicher und patriotischer Bestrebungen eingekerkert wurden. Der Festungshäftling Charles wartet auf seine Freunde, den "Kaptein" Schulze und "Kopernikus" Vogler, mit denen er schon einige Zeit in anderen Anstalten verbracht hat.

07

Die drei Bräute

Hannes Benduhn ist Advokat in Rahnstädt. Er ist noch relativ jung, hat wenig zu tun und viele Schulden, insbesodere bei Krämer Bolte. So kommt es ihm auch wirtschaftlich recht gelegen, daß sich gleich zwei junge Frauen um ihn bemühen: Die Bürgermeisterstochter Gertrud Vinke und Sophie Boxius, Tochter eines Gutsbesitzers. Für keine von beiden mochte er sich bisher so richtig entscheiden. Schließlich dazu gedrängt, schreibt er drei Briefe: Einen an Sophie mit dem Heiratsversprechen, einen an Gertrud mit der Absage. Und einen an den Krämer mit der Bitte um weiteren Kredit. Leider gelangen die Briefe mit Hilfe von Benduhns Sekretär an die falschen Adressaten, was zu einigen Verwirrungen und Zerwürfnissen führt.

08

Monsieur Droz

Eine Geschichte aus der 'Franzosenzeit': In der Stadt lebt der Schweizer Urmacher Droz, den es irgendwann einmal nach Mecklenburg verschlagen hat. Er ist ein ordenticher Mann, und ihn unterscheidet von anderen eigentlich nur dieses: Er ist französischer Soldat gewesen, hat aber nach dem Abschied seine Uniform behalten, die er über die Maßen liebt und die er hin und wieder stolz ausführt. So auch an diesem Abend, an dem unglücklicherweise gerade französische Soldaten in der Stadt sind, die Deserteure der Napoleonischen Armee suchen. Durch eine mißliche Verwechslung wird Droz von den Franzosen entdeckt.

09

Aurelie Schönborn

Eine weitere Geschichte aus der 'Festungszeit': Die Häftlinge Charles, Kopernikus und der Kaptein haben sich eine kleine Freiheit erstritten, nämlich den täglichen Freigang vor der Festung. Dabei bleibt es nicht aus, daß sie auch weiblichen Wesen begegnen - so zum Beispiel Aurelie, der Tochter des Proviantmeisters Schönborn. Alle drei verlieben sich sofort in sie.

10

Ratsheer Herse

Eine weitere Geschichte aus der 'Franzosenzeit': Die Franzosen verlangen Proviant zur Versorgung ihrer Truppen. Da die allgemeinen Vorräte aufgebraucht sind, ordnet Amtshauptmann Weber an, die private Räucherkammer zu öffnen, die von seiner Haushälterin streng gehütet wird.

11

Das Familienbild

Eine weitere Geschichte aus der 'Festungszeit': Der Häftling Charles ist ein guter Zeichner, dies ist allgemein bekannt. Auch dem Festungsmajor Wilhelm Martini. Er beauftragt Charles, ein neues Familienbild zu seiner Silbernen Hochzeit anzufertigen. Charles tut dies gerne, ohne zunächst zu ahnen, daß er damit in eine Liebesgeschichte gerät.

12

Die Inspektion

Der Postmeister Engel wird von Jochen Böhnhase, einem Spirituosenvertreter, schon seit langem bedrängt, im Postkontor eine Schänke einzurichten. Als Frau Engel, die sich dagegen sträubt, verreist, scheint die Gelegenheit günstig zu sein. Böhnhase macht Engel betrunken, um die Einwilligung zu bekommen. Da erscheint unangemeldet der Postinspektor. Böhnhase gibt sich als Postmeister aus.

13

Die Chasseure

Eine dritte Geschichte aus der 'Franzosenzeit': Beim Amtshauptmann Weber taucht ein französischer Chasseur auf. Er verlangt Pferde, Proviant und Geld. Weber händigt ihm 500 Louisdor aus - genau die Summe, die der Müller Voß braucht, um sich vor dem Bankrott zu retten. Ehe der Chasseur das Schloß des Amtshauptmanns verlassen kann, wird er in ein Zechgelage verwickelt.

14

Die Flucht

Eine weitere Geschichte aus der Festungszeit: Charles, 25, ist wegen Absingens verbotener Lieder erst zum Tode verurteilt und dann zu langjähriger Festungshaft begnadigt worden. Sein Mithäftling ist der gleichaltrige Hinrich Wagner. Er möchte fliehen. Dies wird möglich, als Wagners Freund, der Mediziner Reinhard Breyer, als Kompagniechirurg getarnt, in der Festung auftaucht.