Es begann im Elbsandstein

Wie Kultur aus Sachsen Kalifornien eroberte und eine Revolution des Kletterns auslöste.

"Wer hat's erfunden?", fragt seit Jahren eine penetrante Bonbonwerbung. Bei den Bonbons mögen es tatsächlich die Schweizer gewesen sein, beim modernen Klettern waren sie unbeteiligt. Die Ursprünge liegen vielmehr im Elbsandsteingebirge, wo 1864 der Falkenstein erklommen wurde und 1874 der Mönchstein.

In Sachsen geschah es auch, dass 1893 die erste (noch dreistufige) Schwierigkeitsskala für steile und steilere Wände aufgestellt und ein Kletter-Reglement verabschiedet wurde (1913).

Was Karl May nicht schaffte, nämlich sächsisches Gedankengut in die USA zu exportieren, das gelang Fritz Wiessner (1900–1988) aus Dresden, der die Kalifornier ab 1929 für das Freiklettern begeisterte und damit tatsächlich so etwas wie eine Revolution auslöste.

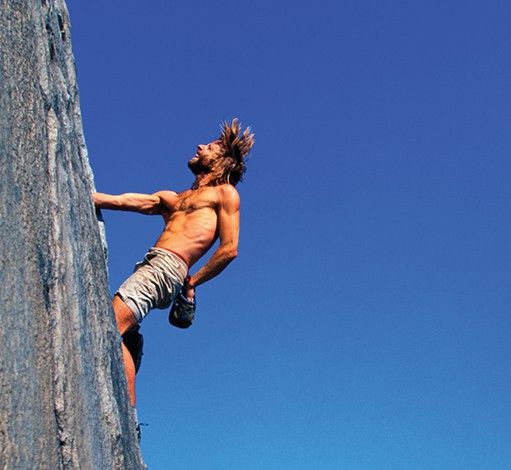

Klettern wurde plötzlich amerikanisch, das Yosemite-Tal zu seinem Epizentrum. Die kalifornische Szene brachte ungezählte Stars hervor – Ron Kauk, John Bachar, Ray Jardine, der als erster den 10. Grad kletterte (aber da sind wir schon im Jahr 1977).

Als Reinhold Messner im Mai 1978 vom Mount Everest zurückkam (den er gemeinsam mit Peter Habeler ohne Sauerstoffmaske erstiegen hatte), bekannte er: "Rein vom Klettern her sind die Amerikaner weiter. Die können Sachen, von denen träume ich. Aber am Everest brauchte ich sie auch nicht."

Die US-Szene schuf in einem fort neue Bergsteigermoden, Ausrüstungen und Schwierigkeitsgrade.

Sie eroberte Felswände, deren Namen dem Kletterer im Hochseilgarten des Landschaftsparks Obermeiderich so geläufig sind wie dem in der nach wie vor kletterverrückten Region Elbsandsteingebirge: "Separate Reality" oder "Grand Illusion" ... Träume fürs Leben.

Erst in jüngerer Zeit hat Europa nachgezogen und mit "Flatanger Cave" in Norwegen und "La Dura Dura" in Spanien Wände für den unteren 12. Schwierigkeitsgrad gefunden. Von 3 auf 12 in 120 Jahren. Erzählt wird das alles in dem informativen, wenngleich bisweilen insiderischen Buch "Philosophie des Kletterns", in dem sich verschiedene Autoren über Risiken, hohe Ziele und die Kultivierung des Selbst auslassen.

Im besten Beitrag erzählt Pam R. Sailors, Dozentin an der Universität von Missouri, dass die Sherpas, ohne die noch niemand den Mount Everest geschafft hätte, die Kletterer schon im Basiscamp sortieren – nach solchen, die Spaß an der Sache und der Natur finden, und solchen, die es schnell hinter sich bringen wollen, um zu Hause schauderhaft anzugeben.

Sehr viele gehören zur Kategorie der Angeber; auch das ist ein Aspekt heutigen Kletterns.