Wenn Steine tanzen

35 Jahre ist es mittlerweile her, seitdem die Mauer gefallen ist. Der bewusst klein gehaltene Wendefilm "Der letzte Sommer der DDR" beschränkt sich auf das Jahr danach, auf seine Skurrilitäten vom Gebrauchtwarenhandel bis zur Bananen-Euphorie. Es sind Erinnerungen an die Anarchie des Augenblicks.

Noch einmal holt Schabowski seinen berühmten Zettel hervor, noch einmal stammelt er seinen Satz: "Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich." Das Wunder der Wende war da, die Mauer war offen. Doch die Erinnerung: "Der wilde Osten – da war alles offen!" bezieht sich im Film der erfahrenen DDR-Dolumentaristinnen Steffi Lischke und Nina Rothermund (ZDF) vor allem auf das Jahr danach, auf den "letzten Sommer der DDR". Es sind Impressionen, Erinnerungen aus friedfertiger Ferne, die da wiedergegeben werden. Die Stasi etwa kommt nur in der erinnerten Aktenvernichtung als Rauch aus den Schornsteinen ihrer Zentralen vor. Die friedliche Revolution, die auf des Messers Schneide stand, die Demos, die runden Tische gibt es nicht. Unterhaltsam muss es vor allem sein.

Die Wende und ihr Danach, sie sind ja kaum noch abzubilden, 35 Jahre später. Alles bekannt. Weil es auch noch das Gründungsdatum des vereinten Deutschlands gibt, sind die Gedenktage schier unzählig geworden, so wie die Dokus und Spielfilme auch. Längst werden die "besten zehn Wendefilme" gehandelt, von der Doku "Schimanskis Zettel" bis zu "Goodbye, Lenin" oder zu "Sonnenallee".

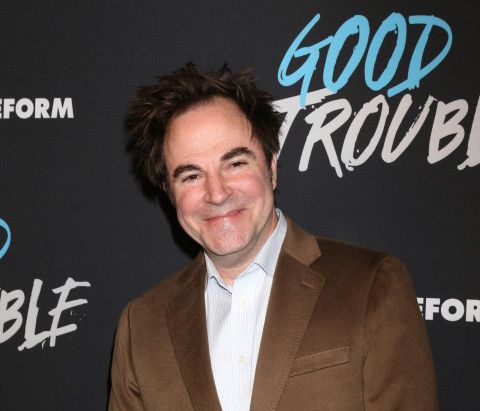

Da ist es sicher klug, sich aus politischen Diskussionen oder auch aus irgendwelcher Süffisanz herauszuhalten. Der ARTE / ZDF-Film beschränkt sich auf Statements Einzelner. Andreas Dresen, der Spielfilme wie "Nachtgestalten" und "Halbe Treppe" über die Wendeverlierer gemacht hat, beschränkt sich diesmal darauf, den "beeindruckenden Moment" der Wende wie ein Wunder zu loben: "Die Mauer fällt, und nichts ist mehr wie vorher."

Die alte Ordnung ist weg, eine neue noch nicht entstanden. Es ist die Stunde der illegalen Techno-Clubs und der Hausbesetzer in der Schönhauser Allee und in der Mainzer Straße, wo es im November 1990 zu einer letzten Schlacht und zum Ende anarchischer Illusionen kommt. Aber auch die Stunde der Geschäftemacher schlägt, Beate Uhse verkauft Dildos en masse und Gebrauchtwarenhändler ihre maroden Autos. In bestem nachgeahmten Sächsisch erzählt Jimmy Hartwig, damals "erster Westtrainer" im Osten, wie einer seiner Spieler zu spät zum Training kam, weil ihm der Motor seines gebrauchten Opels auf den Boden fiel.

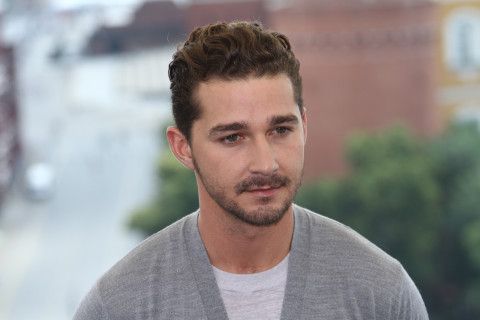

Leichte Tragik ist allenfalls bei Christiane Paul zu spüren, die damals, 16-jährig, Model werden wollte und in München erst mal 10.000 Westmark für eine Sedcard brauchte. In einer Metzgerei zu putzen, blieb ihr verwehrt, weil sie keine Lohnsteuerkarte hatte.

Wohl dem, der über "Zonen-Gaby im Glück" und ihre "erste Banane", wie es in großen Lettern damals hieß, nach 35 Jahren noch schmunzeln kann. Die Stimmung ist bekanntlich dann ja sehr schnell gekippt, und vieles davon ist bekanntlich bis heute hängen geblieben.

Doch, immerhin, bleiben wir positiv: Es wird in diesem allemal sehenswerten Film wieder einmal daran erinnert, wie schnell sich die Welt verändern kann. Und dass man, "wenn man es will, auch Steine zum tanzen bringen kann", wie Andreas Dresen es so trefflich schön formuliert.

Der letzte Sommer der DDR – Aufbruch und Anarchie – Do. 14.11. – ARTE: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH