Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!

Von Corona über Arbeitslosigkeit bis Jugendgewalt: ZDF-Moderatorin Sarah Tacke legt in ihren "Am Puls"-Reportagen den Finger in manche Wunde. So auch in ihrem aktuellen Film, der eines der wohl größten Tabus hierzulande thematisiert: die Frage nach dem Gehalt. Was man eigentlich in seinem Job verdient – darüber sprechen die meisten Deutschen lieber nicht, egal, ob mit Kollegen oder Freunden. Warum ist das so? Und wie kann man sich dem gut gehüteten Geheimnis dennoch nähern?

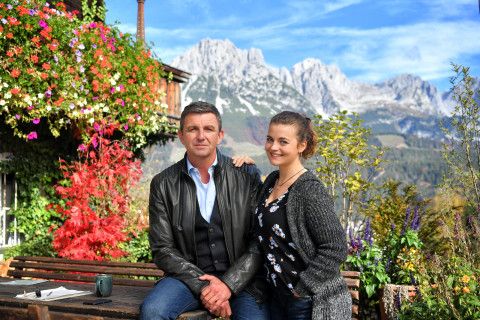

"Die Wahrheit über Arbeit und Geld" verspricht die dreiviertelstündige Reportage (Dienstag, 2. September, 20.15 Uhr, ZDF), in der die 42-jährige Journalistin dem Mysterium auf den Grund gehen will: "Was verdient Deutschland?". Welche Antworten sie gefunden hat, warum wir uns hierzulande noch immer über den Lohn bedeckt halten und wie es mit Blick ins Ausland auch anders gehen kann, erklärt Sarah Tacke im Interview.

Tabu-Thema Gehalt: "Angst vor Neid oder Konkurrenz unter Kollegen"

prisma: Frau Tacke, weshalb ist das Gehalt hierzulande eigentlich immer noch ein Geheimnis?

Sarah Tacke: Die Ursachen dazu sind inzwischen ganz gut untersucht. Viele Angestellte in Deutschland glauben, dass die Chefs nicht wollen, dass sich die Mitarbeiter über ihr Gehalt unterhalten. Manchmal heißt es sogar, es sei nicht erlaubt. Das stimmt aber so nicht. Es gibt kein Gesetz, das verbieten würde, sich mit seinen Kollegen übers Gehalt auszutauschen, solange es kein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstellt. Zwar kann es sein, dass es Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen gibt – die dürften aber in den meisten Fällen nicht greifen, wenn es "nur" ums Gehalt geht.

prisma: Welche anderen Faktoren kann man beim Schweigen über das Gehalt ausmachen?

Tacke: Umfragen sagen, dass die Arbeitnehmer in Deutschland sich viel mehr Transparenz beim Gehalt wünschen. Aber es gibt eben eine Reihe von Hemmnissen. Auch die Angst vor Neid oder Konkurrenz unter Kollegen kann ein Grund sein, das Thema zu vermeiden. Und ehrlich gesagt, im Freundeskreis spricht man ja auch nicht darüber wie über den letzten Urlaub oder Kinofilm. Da fragt ja keiner mal locker: "Sag mal, was verdienst du denn?" Obwohl sich die Mehrheit Transparenz wünscht. Ist also offenbar ein schwieriges Thema.

prisma: Sie erhielten für Ihre Doku zahlreiche Interview-Absagen, sowohl von Spitzen- als auch Geringverdienern. Welche Rolle spielen Macht und Scham bei der Frage, was man in seinem Job verdient?

Tacke: Unser Eindruck bei den Recherchen und Anfragen war, dass besonders viele mit hohen Gehältern sehr zurückhaltend sind, sich dazu öffentlich zu äußern. Vermutlich, weil man sich nicht in einer Rechtfertigungsposition wiederfinden will. Dabei gibt es ja auch wirklich gute Gründe für gute Bezahlung. Vielleicht hat jemand besonderes Fachwissen oder bringt viel Erfahrung mit. Gerade in Spitzenpositionen ist die Suche nach Führungsköpfen oft auf relativ wenige potenzielle Kandidaten beschränkt, da die Anforderungen extrem hoch sind. Der Wettbewerb um die Top-Leute ist inzwischen viel internationaler geworden. Das wirkt sich auch auf die Bezahlung aus. Dennoch haben wir für unseren Film zwei Menschen mit hohem Einkommen getroffen.

prisma: Wie offen haben die mit Ihnen gesprochen?

Tacke: Der eine lebt und arbeitet in Norwegen und sagt vor der Kamera offen, dass er im Jahr auf rund 5,5 Millionen Euro kommt. Die andere ist Unternehmerin in Deutschland, bekommt von ihrer Firma ein Gehalt plus Bonus ausgezahlt. Aber wie viel genau, wollte sie nicht verraten, lediglich, dass es sich um eine "sechsstellige Summe" handelt.

prisma: Wie gelang es Ihrem Team, doch noch mit Menschen aus den Chefetagen zu sprechen?

Tacke: Allein Ausdauer hat geholfen: Wir haben mehr als 90 Anfragen gestellt. Zum Teil waren die Antworten heiter: "Super Thema, müsste dringend mal offener drüber gesprochen werden. Ich allerdings kann aktuell leider nicht mitmachen." Naja, irgendwann hatten wir eine Chefin gefunden, die bereit war, über ihr Gehalt und Geldverdienen zu sprechen.

Nicht die Leistung zählt, sondern "Herkunft, Geschlecht oder Netzwerke"

prisma: Inwiefern hängt das Schweigen über das Gehalt auch mit der Angst zusammen, Ungleichheit beim Namen zu nennen?

Tacke: Wer sein Gehalt offenlegt, riskiert es, Spannungen auszulösen: Im Team, wenn sich zeigt, dass ähnliche Arbeit ungleich bezahlt wird; im Freundeskreis, wenn finanzielle Unterschiede sichtbar werden; oder auch gegenüber Vorgesetzten, wenn die Frage nach fairer Bezahlung aufkommt. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie durch Offenheit mehr verlieren können als gewinnen – etwa Ansehen, Harmonie oder gar ihre Position im Job. Zugleich zeigt das Schweigen aber auch, wie tief die gesellschaftliche Prägung reicht: Über Geld spricht man nicht – vor allem nicht, wenn man mehr verdient als andere oder sich benachteiligt fühlt.

prisma: Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Tacke: In beiden Fällen wird sichtbar, was viele lieber verdrängen: dass Leistung nicht immer gleich und auch nicht immer gerecht belohnt wird, dass Herkunft, Geschlecht oder Netzwerke oft mehr zählen als Kompetenz. Wer das anspricht, stellt das System infrage – und davor schrecken viele zurück. Ich habe für den Film aber bei einer Firma in Berlin gedreht, die genau dieses Experiment wagt: absolute Transparenz. Das ist echt interessant.

prisma: Diese Transparenz fanden Sie auch außerhalb von Deutschland, etwa in Norwegen. Herrscht dort eine andere Einstellung bezüglich des Gehalts?

Tacke: Tatsächlich sind transparente Gehälter in Norwegen nichts Neues. Das gibt es da schon seit dem 19. Jahrhundert, seit 1863. Früher konnte jeder in dicken Büchern einsehen, wie hoch das zu versteuernde Einkommen eines jeden anderen ist, mittlerweile geht das einfach online bei der norwegischen Steuerbehörde. Und manche Auswirkungen sind mittlerweile wissenschaftlich untersucht.

prisma: Welche Folgen hat es denn für eine Gesellschaft, wenn jeder weiß, was der oder die andere verdient?

Tacke: Eine Folge ist etwa, dass sich die Löhne stärker angeglichen haben, dass also der Abstand zwischen den Spitzenlöhnen der Chefs und den niedrigen Löhnen der einfachen Arbeiter kleiner geworden ist. Auch der Gender Pay Gap ist messbar kleiner geworden. Eine Wirtschaftswissenschaftlerin hat mir in Norwegen aber auch erklärt, dass die Transparenz genauso den Arbeitgebern nützlich sein kann. Wenn jemand mehr Gehalt fordert, kann man das schnell abwenden mit dem Argument, dass man die anderen dann ja auch besser bezahlen müsse – und sich das Unternehmen sowas nicht leisten könne. Es hat also zwei Seiten.

prisma: Wäre so etwas in Deutschland überhaupt denkbar – oder gibt es Ihre Ansicht nach kulturelle Unterschiede, die tiefer sitzen?

Tacke: Die Kultur, über sein Gehalt mit anderen zu sprechen, ist sicherlich in Deutschland eine andere als in Norwegen. Bei uns ist sie geprägt von einem bürgerlichen Selbstverständnis, in dem Geld zwar wichtig ist, aber eben nicht zum offenen Gesprächsthema taugt. In Norwegen ist Transparenz ein Teil des gesellschaftlichen Vertrauens. Bei meiner Reise dorthin habe ich auch gemerkt, dass es fast schon eine Selbstverständlichkeit ist, kein besonderes Thema. Dennoch bleibt am Ende die Frage: Was bringt eigentlich diese Transparenz? Ja, es gibt viel mehr Vergleichsmöglichkeiten, und das versetzt alle Beteiligten eher in die Lage, dass es weniger Ungerechtigkeiten gibt. Andererseits sind viele langfristige Konsequenzen dieser Transparenz noch immer nicht richtig erforscht. Spannend ist das Projekt allemal.

Thema Mindestlohn: "Nicht nur ein besseres Einkommen, sondern vor allem Würde"

prisma: Aussagen wie "Man bekommt nichts geschenkt!" ziehen sich anscheinend durch die Argumentation der Wohlhabenden. Was, glauben Sie, steckt hinter diesen Rechtfertigungsversuchen?

Tacke: Die überwiegende Mehrheit der Gutverdiener leisten für ihr Gehalt auch viel, dennoch kann man nicht pauschal sagen, dass das Leistungsprinzip in jedem Fall greift. Auch wer wenig verdient, kann viel mehr leisten, als jemand der viel verdient. Die Aussage verschleiert, wie viel in unserer Gesellschaft eben doch vorausgesetzt, vererbt oder durch soziale Strukturen begünstigt wird. Manchmal ist es vielleicht auch nur eine Schutzbehauptung gegen das unangenehme Eingeständnis, dass Erfolg nicht nur mit Fleiß zu tun hat.

prisma: Sie weisen darauf hin, dass viele Menschen, die Tugenden wie Fleiß und Disziplin mitbringen, eben nicht davon profitieren im Jobmarkt. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn hart arbeitende Arbeitnehmer in unteren Gehaltsklassen verharren und dort manchmal kaum überleben können?

Tacke: Ganz so ist es ja nicht. Der Staat hat vor einigen Jahren mit gutem Grund den Mindestlohn eingeführt. Das hat vielen Menschen nicht nur ein besseres Einkommen, sondern vor allem Würde gebracht. Dennoch: Jede Arbeit sollte angemessen bezahlt werden. Wenn Menschen, die täglich hart arbeiten, diszipliniert sind und Verantwortung übernehmen, trotzdem kaum über die Runden kommen, dann gerät ein zentrales Versprechen unserer Gesellschaft ins Wanken: dass sich Leistung lohnt. Das erzeugt nicht nur Frust, sondern auch ein tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit – und das auf sehr persönlicher Ebene. Wer alles richtig macht und trotzdem nicht vorankommt, fühlt sich abgehängt, nicht gesehen, nicht gewürdigt.

prisma: Was kann daraus gesamtgesellschaftlich folgen?

Tacke: Langfristig untergräbt es das Vertrauen in gesellschaftliche und politische Institutionen. Wenn Anstrengung offenbar nichts bringt, wird Solidarität brüchig – und der Glaube an Aufstiegschancen ersetzt durch Resignation oder Wut. Das spaltet unsere Gesellschaft: in diejenigen, die sich Privilegien sichern können, und jene, die das System zwar mittragen, aber nicht von ihm profitieren.

prisma: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn eine Reinigungskraft sagt, sie komme nur über die Runden, weil sie mietfrei im Elternhaus wohnt?

Tacke: Leistung muss sich lohnen – heißt konkret: Wer arbeitet, muss davon sein Leben bestreiten können, und zwar ohne auf den Staat oder familiäre Unterstützung angewiesen zu sein. Wenn wir dafür mit einem angemessenen Mindestlohn nicht sorgen, dann ist das nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem, sondern führt vielfach auch zu mehr Leistungsverweigerung.

Die Message: "Transparente Gehälter können zu gerechteren Gehältern führen"

prisma: Warum war es wichtig für die Doku, mit Martin Brambachs Rolle fiktionale Elemente einzubauen?

Tacke: Wir nennen dieses Element "Explainer", etwas, das wir seit einigen Jahren mit großer Resonanz auf dem Sendeplatz machen. Verschiedene bekannte Schauspieler haben in anderen Filmen bereits Fakten und Zusammenhänge zu Rente, Vermögen oder der Fußball-WM in Katar sehr anschaulich und unterhaltsam vermittelt. Wir bekommen sehr viel positives Feedback dazu, weil es einen Film zu einem Thema noch mal auf eine etwas andere Art und Weise präsentiert.

prisma: Im aktuellen Film geht es in den Spielszenen natürlich ums Gehalt eines Arbeitnehmers ...

Tacke: Dieses Mal hat Martin Brambach in einer Rolle als Versicherungsangestellter eine Gehaltsverhandlung vor sich – eine Situation, die viele kennen. Er erzählt uns vieles Interessantes über Einkommensverteilung oder ungleiche Bezahlung – und das alles mit einem Augenzwinkern, aber basierend auf journalistisch geprüften Fakten. Die klassische Reportage nimmt aber weiterhin den größten Raum im Film ein – der Explainer ist eine kurze Rubrik, die an wenigen – aber wichtigen – Stellen im Film auftaucht.

prisma: Glauben Sie, eine solche TV-Doku zur Primetime könnte eine tiefere gesellschaftliche Debatte über das Thema Gehalt anstoßen?

Tacke: Die Debatte über Gehälter ist in Deutschland bereits in vollem Gange. Unsere Dokumentation ist ein Beitrag zu der Frage, was die Menschen dabei umtreibt.

prisma: Was würden Sie Kritikern entgegnen, die etwa sagen, Gehalt sei Privatsache?

Tacke: Wenn wissenschaftlich belegbar ist, dass mehr Transparenz zu einer kleineren Lücke zwischen ganz oben und ganz unten führt, vielleicht zu mehr Gerechtigkeit – und sei es nur zu mehr gefühlter Gerechtigkeit -, zu mehr Zufriedenheit, dann könnte es einer Gesellschaft doch sehr gut tun, sich mehr Offenheit zuzutrauen. Auch wenn das bestimmt eine Zumutung ist.

prisma: Was müsste sich aus Ihrer Sicht in Deutschland ändern, damit über Geld endlich ehrlich und angstfrei gesprochen werden kann?

Tacke: Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man mal eben ändern und umstellen kann. Vielleicht müssten wir gelassener und ein Stück weit weniger sensibel aushalten, dass unterschiedliche hohe Gehälter nie wirklich gerecht sind – und dass sie unabänderlich bleiben. Das ist anstrengend, keine Frage.

prisma: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Würden Sie sagen, dass Sie nach diesem Projekt anders über Ihr eigenes Gehalt denken – und auch anders darüber sprechen würden?

Tacke: Ich spreche nicht öffentlich, aber im Freundes- und Familienkreis über mein Gehalt – und das auch schon vor dieser Doku. Gerade unter Freundinnen und Kolleginnen versuchen wir uns abzugleichen, auch um sicherzustellen, dass wir uns nicht qua Geschlecht schlechter bezahlen lassen. Aber ich merke auch, dass es bei vielen immer noch ein Unbehagen auslöst, offen übers Geldverdienen zu sprechen. Dabei zeigt auch unser Film: transparente Gehälter können zu gerechteren Gehältern führen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH