Promis diskutieren über die Folgen der Pandemie: Wie hat Corona die Gesellschaft gespalten?

Beschleunigte Corona die Spaltung unserer Gesellschaft? Fünf Jahre nach Beginn der Pandemie diskutieren fünf bekannte Menschen im ZDF-Talkformat "Was darf man noch sagen? – Wut und Wahrheit nach Corona" über Meinungsfreiheit und die Polarisierung der Debatte.

Corona hat unsere Gesellschaft nachhaltig verändert – diesem Satz würden wohl die meisten Menschen zustimmen. Fünf Jahre nach ihrem Beginn sind die Folgen der Pandemie noch immer spürbar. Nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern vor allem politisch, sozial, gesellschaftlich. Corona habe die Diskussionskultur hierzulande so stark beeinflusst, dass Debatten heute immer polarisierter geführt würden, so die These des Films "Was darf man noch sagen? – Wut und Wahrheit nach Corona", der sich nun im Zweiten mit den Auswirkungen der Pandemie auf unser Miteinander beschäftigt. Fünf bekannte Personen aus unterschiedlichsten Bereichen diskutieren über Meinungsfreiheit, gesellschaftliche Spaltung und die Frage, wie wir wieder sachlicher miteinander umgehen können.

"Extreme Positionen dominieren den Diskurs, Zwischentöne fehlen": So fasst der Film von Benjamin Arcioli und Rabea Rahmig laut Vorankündigung des Senders die aktuelle Lage zusammen. Egal, ob es um den Klimawandel geht, ums Gendern oder eben um die Aufarbeitung der Pandemie – die vielzitierte Polarisierung habe sich tief eingeschrieben. Warum scheint die differenzierte Debatte bei vielen Themen passé? Weshalb scheint es oft nur noch Schwarz und Weiß zu geben?

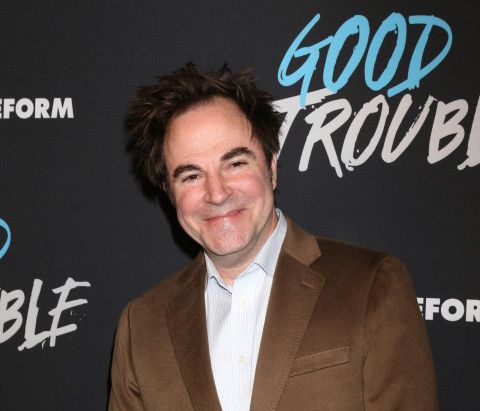

Moderatorin Eva Schulz trifft sich im Rahmen des ZDF-Themenschwerpunkts zu fünf Jahren Corona mit vier Menschen, die dazu einiges zu sagen haben. Mit dabei sind neben Schulz auch Satiriker Florian Schroeder, Schauspielerin Eva Herzig, Intensivpfleger Ricardo Lange sowie die Journalistin Julia Ruhs.

"Jeder soll alles sagen können, auch den größten Mist"

Diskutiert wird in gemütlicher Runde bei Rotwein im wohnzimmerhaften Studio: "Jeder soll alles sagen können, auch den größten Mist. Das finde ich sehr wichtig", zitiert der Sender vorab etwa TV-Kabarettist Florian Schroeder, der für eine gelassenere Debatte plädiert. Zu welchen Problemen eine Meinungsäußerung führen könne, gibt Eva Herzig zu bedenken, die sich während der Pandemie kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert hatte. Sie habe das Gefühl, in einer Gesellschaft zu leben, "wo es den sogenannten richtigen Weg gibt und wo es viele falsche Wege gibt".

Das wahre Gesicht einer Gesellschaft, so Intensivpfleger Ricardo Lange laut ZDF-Ankündigung, zeige sich immer dann, "wenn Menschen in Not sind". Lange, der schon seit der Pandemie auf die prekäre Lage im Gesundheitssystem hinweist, erinnert sich: "Ich hatte Sieben-Stunden-Schichten ohne Pause, und die Leute draußen haben das Coronavirus verharmlost." Geändert habe sich trotz vieler Versprechungen nicht viel, findet er. "Natürlich haben viele Menschen das Vertrauen in die Politik verloren nach Corona. Es fehlt eine Offenlegung der Fehler."

"Bestimmte Teile der Gesellschaft haben sich ausgeschlossen gefühlt"

Gesamtgesellschaftlich habe die Pandemie zu mehr Spaltung geführt, kritisiert die Journalistin Julia Ruhs: "Bestimmte Teile der Gesellschaft haben sich ausgeschlossen gefühlt – in die rechte Ecke gedrängt", wird sie in der Ankündigung zum Format zitiert. Sie weiß auch, welche Rolle die Sozialen Medien dabei spielen und erklärt die Auswirkungen von Hass im Netz. Ob man nun Populismus, Fake News oder moralische Überheblichkeit als Ursache identifiziert: Dass die Gesellschaft gespalten sei, darüber ist sich die Runde einig. Auch Kabarettist Florian Schroeder weiß: "Wenn wir nur noch in Schwarz und Weiß denken, bleibt kein Platz für Zwischentöne."

Was also tun? Moderatorin Eva Schulz hat zumindest einen Ansatz: "Um den Dialog lebendig zu halten, muss Widerspruch ausgehalten und die Frage gestellt werden: Wie können wir besser miteinander umgehen?". Hilft es dem Zusammenhalt, wenn wir wieder produktiver miteinander diskutieren? Man müsse "miteinander reden, auch wenn's unbequem wird", schlägt Schulz laut ZDF vor. Ein erster Schritt ist mit diesem ungewöhnlichen Talkformat fünf Jahre nach Beginn der Pandemie jedenfalls schon gemacht.

Folgen der Pandemie auch im Ersten Thema

Am selben Abend sind auch im Ersten die gesellschaftlichen Folgen der Coronapandemie Thema: Unter dem Titel "FAKT: Corona – Die Pandemie der Spaltung" widmet sich eine Dokumentation ab 21.45 Uhr anhand persönlicher Geschichten den verschiedenen Wahrnehmungen der vergangenen fünf Jahre: "Durch die unterschiedlichen Erlebnisse, Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten soll ein multiperspektivisches Bild entstehen", heißt es in der Ankündigung zum Film.

Was darf man noch sagen? – Wut und Wahrheit nach Corona – Di. 18.03. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH