The Florida Project

Filmkritik

Realistisch betrachtet ist es im Schatten von Disney World ungemütlich: Die sechsjährige Moonee lebt mit ihrer Mutter in einem billigen Motel, das ausschließlich von Sozialfällen bewohnt wird. Geld hat niemand dort im Randgebiet der Gesellschaft, eine Zukunftsperspektive auch nicht. Graue Tristesse also? Aber nein! Da sind ja noch diese Farben! Ein Lila, das leuchtet. Schimmerndes Rosa. Glitzerndes Türkis. Es ist paradiesisch dort, wo Moonee lebt. Ein riesiger Abenteuerspielplatz, ohne Spielgeräte zwar, aber mit unendlichen Möglichkeiten. Es ist eine ziemlich magische Welt, die Filmemacher Sean Baker in seinem umwerfenden "The Florida Project" durch die Augen der Kinder erkundet.

Natürlich gibt es Probleme und Sorgen, nicht zu knapp sogar. Aber davon bekommen die Kinder fast nichts mit. Das mag romantisch klingen, ist es aber nicht: Sean Baker bricht den sozialen Realismus mit der Energie der Kinder. Sie stehen im Mittelpunkt, und Sean Baker nimmt ihre Sicht auf die Welt ernst, indem er sie einfach gewähren lässt, ohne ihnen ein Bedeutungskorsett überzustülpen. Was hier passiert, passiert einfach.

Willem Dafoe wacht über das Chaos

Für Moonee, von der hinreißenden Entdeckung Brooklynn Kimberly Prince gespielt, ist ihre Welt in der Tat ein Paradies. Mit ihren Freunden Scooty (Christopher Rivera) und Jancey (Valeria Cotto) stromert sie durch die Sommerferien, die drei schaffen ein Chaos, wie es nur Kinder können. Langeweile kennt das infernalische Trio nicht, das Leben ist ein Abenteuer. Eisgeld schnorren, Häuser anzünden, die Stromversorgung lahmlegen, gespielt wird, was ihnen gerade in den Sinn kommt.

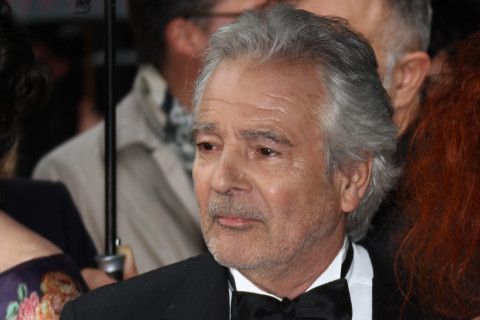

Selbst wenn sie zur Strafe für eine Spuckattacke das Auto einer Nachbarin putzen müssen, wird das zum Spaß. In den Augen der Erwachsenen darf das natürlich nicht sein. Aber die Erwachsenen haben nicht allzu viel zu sagen in dieser Welt. Nur Bobby, der Hausmeister, kann sich manchmal Gehör verschaffen: In einer großartigen Rolle wacht Willem Dafoe über das Chaos. Er ordnet es soweit es ihm möglich ist. Streng, aber gütig. Bobby ist Kummerkasten und Wutabladeplatz, repariert manchmal kaputte Geräte, viel öfter aber kümmert er sich als Vaterfigur und Sozialarbeiter um die ausgemusterten Existenzen, die es irgendwie schaffen müssen, jeden Tag 30 bis 40 Dollar für die Miete aufzutreiben.

Halley (Bria Vinaite) etwa war selbst noch ein Kind, als sie Moonee bekam. Einen festen Job hat sie nicht, was auch – aber nicht nur – an ihrer schimpfwortgewaltigen Ablehnung jeglicher Autorität liegt. Sie lässt sich halt nichts sagen und bringt in jedem Halbsatz mindestens dreimal "Fuck You", "Fucking" oder "Fuck" unter. Wenn sie Geld braucht, verkauft sie gefälschtes Parfüm oder zockt Touristen ab, manchmal prostituiert sie sich auch.

Den Rest des Tages kifft sie viel, trinkt viel, feiert mit ihrer besten Freundin. Was man mit 22 so macht. Und trotzdem ist sie eine liebevolle Mutter: Seitdem sich Tatum und Ryan O'Neill in Peter Bogdanovichs wunderbarem "Paper Moon" durch die Große Depression wurschtelten, gab es kein zärtlicheres Eltern-Kind-Duo im Kino.

"The Florida Project" lässt sich treiben

Man könnte ganz viel hineininterpretieren in den Film, von sozialen Missständen erzählen, vom Leben gesellschaftlicher Randfiguren berichten, sozialkritische Verweise entdecken. Man muss es aber nicht. Weil es Sean Baker auch nicht tut. Zumindest ist das nicht die Raison d'Être seines Films. "The Florida Project" lässt sich treiben, hat kein Ziel und folgt nur selten einer Dramaturgie.

Deswegen schafft der Film etwas Seltenes: Er macht in seiner zerstörerischen Wucht glücklich, weil die Kinder in ihrer Unbedarftheit glücklich sind. Man könnte an den Lebensumständen der Menschen im Motel verzweifeln oder der Magie ihrer Solidarität, Liebe und Zuneigung erliegen. Disney World auf der anderen Straßenseite mag in "The Florida Project" unerreichbar sein, aber die wahren Märchen passieren dort ohnehin nicht.

Quelle: teleschau – der Mediendienst

Darsteller

Neu im kino

Gerne gesehen

Das könnte dich auch interessieren