The Happy Prince

Filmkritik

Die bitteren letzten Jahre des Dichtergenies Oscar Wilde sind der melodramatische Stoff, aus dem Rupert Everetts Biopic "The Happy Prince" gewebt ist.

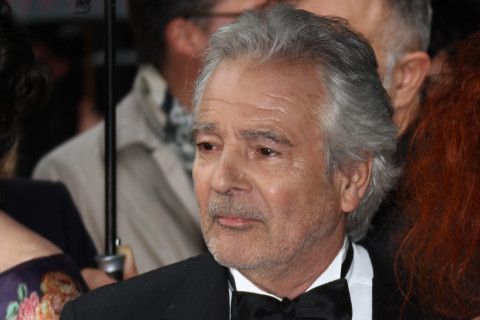

"Warum zieht uns das Verderben so an?", fragt sich der gebrochene Oscar Wilde im Verlaufe des Biopics "The Happy Prince". Man kann auch fragen: Warum haben den Schauspieler Rupert Everett ausgerechnet die letzten vier Jahre des genialen Schriftstellers, die von bitterer Armut, sozialer Ächtung und schwerer Krankheit geprägt waren, so fasziniert? Der Brite, der bereits in mehreren Wilde-Verfilmungen und Theaterstücken mitgespielt hat, kämpfte zehn Jahre darum, sein Drehbuch zu verfilmen. Doch niemand wollte die Hauptrolle in seinem Herzensprojekt übernehmen. Hatte es womöglich – unverständlicherweise – mit seinem eigenen Coming Out zu tun oder fühlten sich die Schauspieler von der depressiv-pathetischen Grundstimmung des Drehbuchs abgestoßen? Notgedrungen mutete Everett sich also in seinem Regiedebüt auch noch selbst die Rolle des irischen Dichters zu, den er allerdings glaubwürdig verkörpert.

1897 wird der homosexuelle Oscar Wilde nach zweijähriger Haftstrafe wegen Unzucht aus dem Zuchthaus entlassen. Texttafeln informieren den Zuschauer darüber, dass Wilde von dem Marquess von Queensberry öffentlich der Sodomie bezichtigt wurde, nachdem dieser von Wildes Affäre mit seinem Sohn Lord Alfred "Bosie" Wind bekommen hatte. Wildes Verleumdungsklage ging nach hinten los und bescherte ihm die schlimmsten Jahre seines Lebens. So wankt er als gebrochener Mann durch die Straßen seines Exils in Paris: verarmt und von der Gesellschaft geächtet. Mit Rouge und spitzfindigen Bonmots versucht er, seinen Schmerz zu übertünchen und hegt die leise Hoffnung, in Frankreich unter falschem Namen neu anfangen zu können. Seine Frau Constance (Emily Watson) und seine beiden Söhne, die, ebenso wie seine glorreicheren Zeiten, in zu kurzen Rückblenden auftauchen, wird er nicht mehr wiedersehen.

Der sich nach Liebe verzehrende Mann erzählt zwei Straßenjungen – wie einst seinen eigenen Kindern – sein Märchen vom titelgebenden glücklichen Prinzen, der begreift, dass Liebe das Einzige ist, das im Leben zählt. Diese an und für sich rührenden Momente durchziehen den Film, haben aber einen faden Beigeschmack, da Wilde den älteren der beiden minderjährigen Brüder auch für Liebesdienste bezahlt.

Als der unbelehrbare Dandy sich dazu entschließt, seine destruktive Liebesbeziehung mit dem selbstverliebten "Bosie" (Colin Morgan) wieder aufzunehmen und mit ihm nach Neapel zu gehen, rennt er sehenden Auges endgültig in sein Verderben.

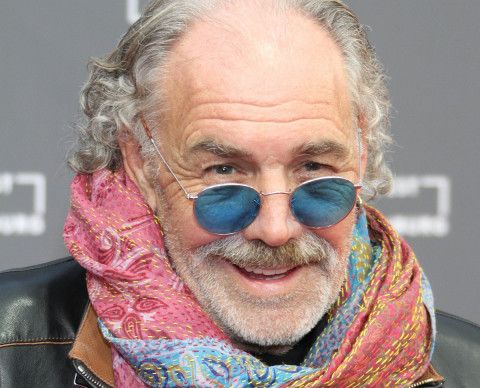

Die anderen beiden wichtigen Männer in Wildes Leben, sein Ex-Lover Robbie (Edwin Thomas) und sein Freund Reggie (Colin Firth, der auch Koproduzent ist), können ihm nun kaum noch helfen. Was diese Männer (und auch seine Ex-Frau, die sich von Wilde nie scheiden ließ) an dem heruntergekommenen Dandy so faszinierte, vermag Everett leider nicht herauszuarbeiten. Auch die fatale Leidenschaft, die zwischen ihm und Robbie brannte, spürt man als Zuschauer nicht. Das liegt nicht nur an den Sexszenen, die zu prüde ausgefallen sind. Das Schicksal und der Tod dieses herausragenden Dichters vermag den Zuschauer aufgrund seines überzogen melodramatischen Drehbuchs einfach nicht zu berühren. Daran können auch ein durchweg guter Cast, authentische Aufnahmen der viktorianischen Zeit und ein ambitionierter Score nichts ändern. Gespickt mit feinsinnigen Dialogen und durchzogen von einer fatalen Liebesgeschichte bleibt der Film seltsam blutleer.

In Zuschauern, die mit Wilde überhaupt nicht vertraut sind, erweckt der Film womöglich sogar den Eindruck, Wilde sei ein drittklassiger Schriftsteller gewesen – ein abgehalfterter Prinz, der sein Leben und sein großes Talent an einen narzisstischen Liebhaber verschwendet hat.

Quelle: teleschau – der Mediendienst

Darsteller

Neu im kino

Gerne gesehen

Das könnte dich auch interessieren