The Outpost - Überleben ist alles

Filmkritik

"The Outpost – Überleben ist alles" zeichnet den verzweifelten Kampf einiger US-Soldaten gegen eine Taliban-Übermacht. Das Kriegsdrama mag keine großen Einsichten vermitteln, kommt aber immerhin die meiste Zeit ohne triefendes Heldenpathos aus.

Die Lage des Außenpostens ist alles andere als günstig. Und doch müssen einige US-Soldaten in dem Camp in der nordafghanischen Provinz Nuristan nahe der pakistanischen Grenze ihren Dienst verrichten. Eingekesselt von steilen Bergwänden, geben die im Tal sitzenden Amerikaner hervorragende Ziele für die immer wieder attackierenden Taliban-Kämpfer ab. Die eigentliche Aufgabe, friedliche Beziehungen mit den Einheimischen auf den Weg zu bringen und ihnen mit Wiederaufbauprojekten zu helfen, kommt bloß schleppend voran, obwohl sich Captain Ben Keating (Orlando Bloom) darum bemüht, seine Pflichten zu erfüllen.

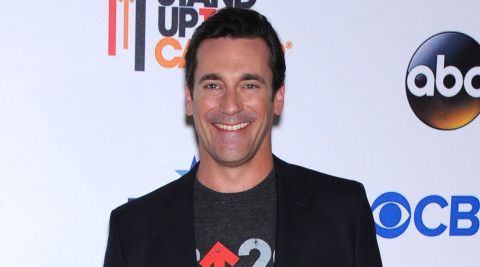

Auch die Neuankömmlinge rund um Sergeant Clint Romesha (sieht selbst verdreckt stets wie aus dem Ei gepellt aus: Scott Eastwood) begreifen schnell, dass jederzeit Ungemach über sie hereinbrechen kann. Fast täglich liefern sich die Soldaten Feuergefechte mit den Terroristen, die in den Hängen nur schwer auszumachen sind. Als irgendwann – zu diesem Zeitpunkt haben bereits mehrere Befehlshaber ihr Leben gelassen – die Nachricht eintrifft, dass der Posten geschlossen werden solle, heißt es für die verbliebenen Männer: abwarten. Anfang Oktober 2009 kommt es allerdings noch einmal zu einem verheerenden Angriff der Taliban.

"The Outpost – Überleben ist alles" basiert auf einem Sachbuch des Journalisten und CNN-Moderators Jake Tapper. Die verdichtete Aufarbeitung der Ereignisse durch Regisseur Rod Lurie besteht im Grunde aus zwei Teilen: Zunächst taucht der Zuschauer zusammen mit den frisch eingetroffenen Soldaten in den Alltag des Außenpostens ein. Kleine Scharmützel unterstreichen die ständige Gefahr. Einiges an Zeit nimmt sich der Film aber auch, um die Gruppendynamik innerhalb des Lagers darzustellen. Die Bewohner scherzen, geraten aneinander, musizieren gemeinsam, lassen sich über das "Drecksloch" aus, in dem sie gefangen sind. Und immer mal wieder erfährt man durch Gesprächsfragmente etwas über ihr Leben in der Heimat, das sie vorübergehend hinter sich gelassen haben.

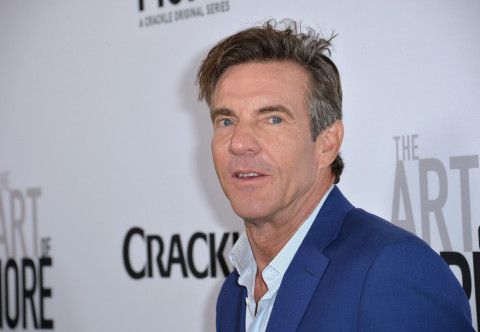

"The Outpost" entwirft nicht das Bild einer strahlenden Heldentruppe, sondern eines heterogenen Haufens. Besonnene Zeitgenossen treffen hier auf Kindsköpfe und unberechenbare Charaktere wie den Außenseiter Ty Carter (sticht mit seinem intensiven Spiel hervor: Caleb Landry Jones). Ab und an zeigt der Regisseur Begegnungen mit den Einheimischen, in denen kulturelle Differenzen zutage treten. Echtes Interesse für die lokalen Gegebenheiten und für eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der amerikanischen Präsenz bringen die Macher jedoch nicht auf. So, wie man es aus vielen in dieser Region angesiedelten US-Kriegsfilmen kennt. "Lone Survivor" und "Operation: 12 Strong" sind nur zwei Beispiele für Filme, die Hintergründe weitgehend ausblenden.

Deren Hang zum Hurrapatriotismus und zur Überhöhung der Soldaten als Märtyrer umschifft "The Outpost" im zweiten Teil zum Glück eine ganze Weile. Nach etwas mehr als einer Stunde bricht im Camp erwartungsgemäß Chaos aus, wobei sich die Kamera blindlings in das Getümmel hineinstürzt. Die große Taliban-Offensive inszeniert Laurie als wuchtiges Inferno ohne Atempause. An allen Ecken und Ende kracht es. Überall spritzt Erde hoch. Männer reißt es von den Füßen. Und regelmäßig folgt der Film in längeren, schnittlosen Einstellungen einzelnen Soldaten durch den zum Schlachtfeld mutierenden Außenposten.

Technisch und logistisch leisten der Regisseur und seine Mitstreiter Erstaunliches. Viele Erkenntnisse über das Grauen der Auseinandersetzung hinaus nimmt man am Ende aber nicht mit – auch wenn informierende Texte, Bilder und Interviewaussagen einiger am Kampf beteiligter Personen vor und während des Abspanns für etwas Einordnung sorgen sollen. Kräftige pathetische Töne kann sich der Film hier übrigens nicht mehr verkneifen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Darsteller

Neu im kino

Gerne gesehen

Das könnte dich auch interessieren