Franz K.

Viele haben Kafka gelesen, bis heute ist seine "Verwandlung" in zahlreichen Schulen Teil des Lehrplans. Aber Kafka verstehen, also ihn eindeutig verstehen, das ist eine ganz andere Sache. Selbst die größten Literaturexperten sind daran gescheitert, von Camus bis Adorno. Letzterer urteilte über Kafkas Werk einmal in einer Mischung aus Faszination und Resignation: "Jeder Satz spricht: deute mich, und keiner will es dulden." Aber gedeutet wird immer weiter, sowohl mit Blick auf den Künstler als auch auf seine Kunst – aktuell etwa im neuen Kinofilm "Franz K.".

Hoffnungen, dass der ewig enigmatische Schriftsteller hier endlich entschlüsselt wird, braucht man sich nicht zu machen. Dafür darf das Publikum sich wieder einmal auf eine große Würdigung freuen. Im Trailer wird "Franz K." als "ein außergewöhnliches Porträt über den einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts" beworben, in den Vorab-Kritiken erntete das deutsch-tschechische Biopic der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland (Drehbuch: Marek Epstein) bereits viel Lob. So wurde "Franz K." zuletzt auch als polnischer Beitrag für den Auslands-Oscar 2026 eingereicht.

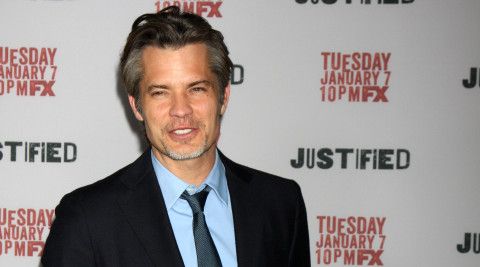

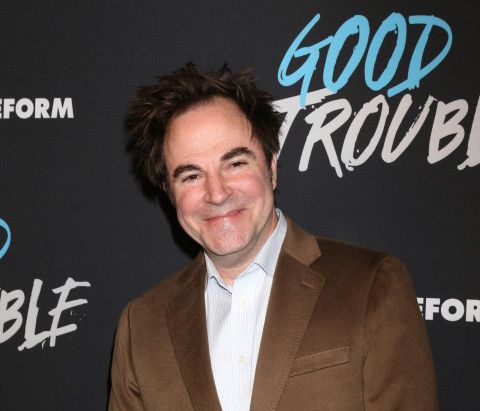

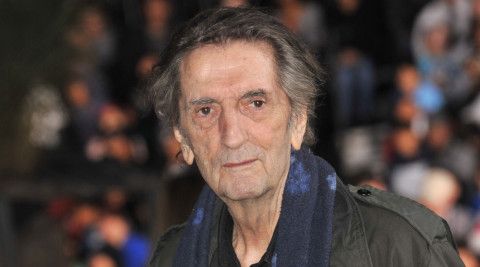

Nicht so sehr das Werk, sondern vor allem ihr Erschaffer steht in diesem Film im Fokus, ähnlich wie 2024 auch schon in der ARD-Miniserie "Kafka" von David Schalko. Bei Agnieszka Holland ist Franz Kafka (Idan Weiss) auch wieder ein Fremdling in einer komischen Welt, die ihn nicht versteht – und umgekehrt. "Er dreht sich nur um sich selbst", verzweifelt Peter Kurth als Kafkas Vater Hermann. Der Franz, er soll etwas Anständiges lernen, soll arbeiten, soll heiraten, so wie es die bürgerlichen Gepflogenheiten des frühen 20. Jahrhunderts vorsehen. Den jungen Literaten, der irgendwie auch an sich selbst verzweifelt, beschäftigen derweil ganz andere Dinge – von der Schabe, die über den Esstisch kriecht, bis zur großen Frage danach, "was ein Wort wert ist".

Darsteller

News zu Franz

Neu im kino

Gerne gesehen

Das könnte dich auch interessieren